AI正以前所未有的方式改变文化遗产保护的面貌。从毫米级修复永乐宫壁画,到智能拼合三星堆文物碎片,再到为兵马俑“虚拟重生”,一系列前沿技术正在为千年文明注入“数字生命”。本文盘点2025年全球AI赋能文保的最新进展与真实案例,揭示科技如何守护人类共同的文化根脉。

你有没有想过,一幅历经800年风雨侵蚀的元代壁画,能通过人工智能“一键修复”?或者,散落成数百块的古老甲骨,能由算法自动拼合、破译出千年前的密语?这听起来像科幻电影的情节,但如今,它们正在真实发生。

就在刚刚过去的9月,2025年世界互联网大会文化遗产数字化论坛在西安举行。这场聚焦“数联古今智绘文明”的盛会,不仅发布了《世界互联网大会文化遗产数字化案例集(2025)》,更向世界展示了AI如何成为文化遗产保护的“超级外脑”与“数字保镖”。

AI+算力,让千年壁画“重焕新生”

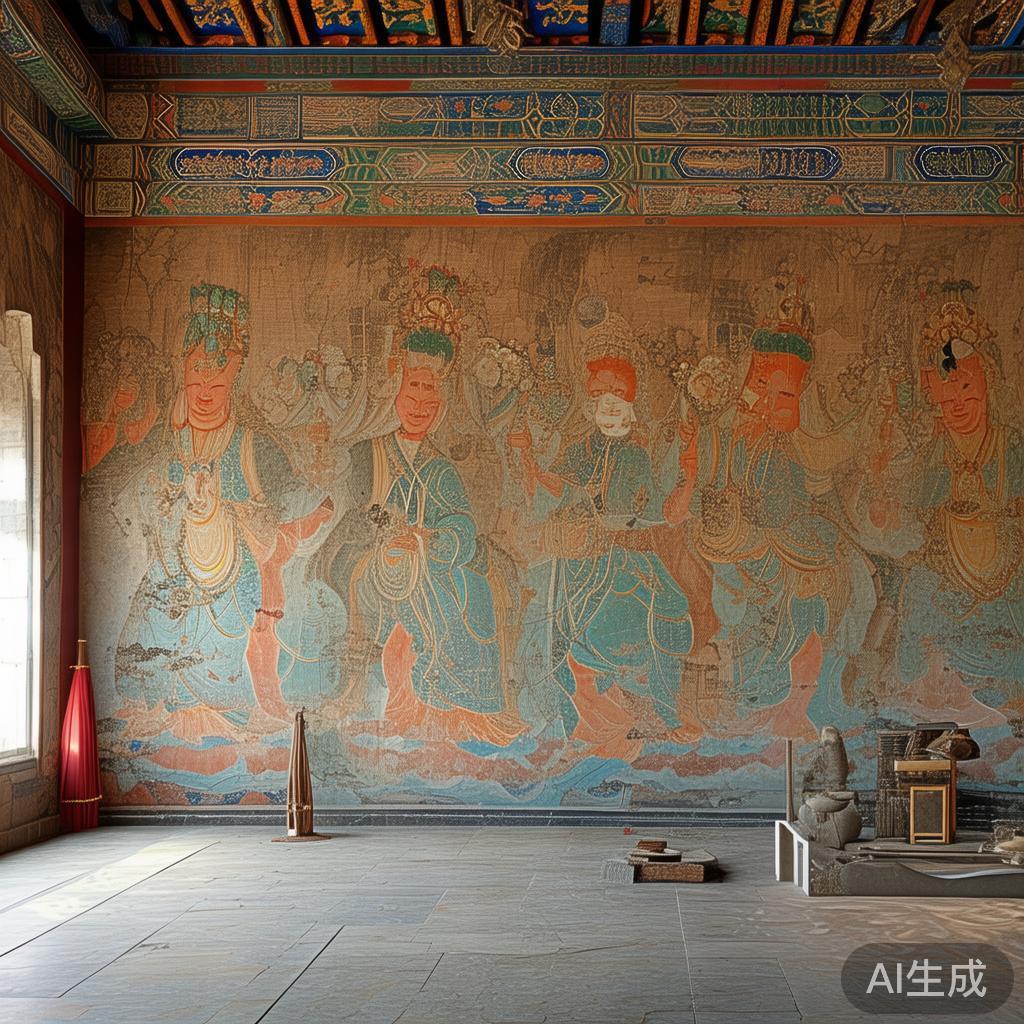

在众多令人惊叹的案例中,AMD与永乐宫壁画保护研究院的合作项目尤为亮眼。永乐宫三清殿的《朝元图》是中国元代壁画艺术的巅峰之作,但岁月无情,壁画面临着色彩剥落、结构松动等严重问题。

传统的修复工作耗时耗力,且对专家经验依赖极高。而如今,借助“AI+算力”的组合,团队构建了一套全流程AI修复体系。通过高精度扫描获取壁画的海量数据,AI模型能在毫米级精度上分析颜料成分、判断破损区域,并模拟出最接近原貌的修复方案。这不仅极大提升了修复效率,更重要的是,为后续的预防性保护提供了坚实的数据基础。

从碎片到完整:AI为文物“接骨续脉”

想象一下,考古现场出土了上千片破碎的陶器或甲骨,人工拼接如同大海捞针。现在,AI正在解决这个难题。

在2025北京文化论坛上,专家们分享了AI“解码”三星堆文物残片的案例。通过深度学习算法,AI能够识别碎片边缘的微观特征和纹饰走向,自动进行虚拟拼合,大大加速了文物复原进程。同样,在殷墟甲骨文的研究中,基于深度学习的系统已经能够缀合碎片,让沉默的甲骨“开口说话”,为历史研究开辟了新路径。

数字孪生:给古城墙和兵马俑装上“智能保镖”

AI的应用远不止于修复和拼接。在更宏观的层面,它正在构建文化遗产的“数字孪生体”。

以秦始皇陵为例,西北大学与秦始皇帝陵博物院合作的“基于AI的秦兵马俑数字化及虚拟修复技术案例”入选了本次案例集。他们利用激光扫描、摄影测量等技术,为每一个兵马俑建立高精度的三维数字模型。这些“数字分身”不仅可以用于永久存档,还能通过AI模拟不同环境下的老化过程,预测潜在风险,实现真正的“预防性保护”。

而在绍兴古城,针对2500年历史的古建筑群,AI被用来构建全链条的治理体系。通过集成传感器数据和AI分析,系统能实时监测建筑的结构健康、火灾风险,一旦发现异常,立即预警,堪称给文物装上了全天候的“智能保镖”。

未来已来:人机协作,守护文明之光

当然,AI并非要取代文博专家。正如中国工程院院士李清泉在学术交流会上所强调的,AI是强大的工具,但最终的判断和决策仍需人类的专业知识与文化理解。未来的趋势是“人机协作”——人类提供智慧与审美,AI提供算力与效率。

从西安到广州,从永乐宫到三星堆,我们看到的不仅是一次次技术创新,更是一场关于文明传承的深刻变革。AI正在赋予文化遗产新的“数字生命”,让它们不仅能被保存下来,更能被生动地讲述、广泛地传播、创造性地活化。

可以说,我们正站在一个新时代的门槛上:技术不再是冰冷的代码,而是守护人类共同记忆的温暖力量。下次当你走进博物馆,或许可以想一想,眼前这件文物背后,有多少看不见的AI技术在默默守护着它的永恒。

以上文章内容为AI辅助生成,仅供参考,需辨别文章内容信息真实有效

© 版权声明

本文转载自互联网、仅供学习交流,内容版权归原作者所有,如涉作品、版权或其它疑问请联系nav导航或点击删除。